RSGT2024の参加レポートです。Day3のOSTも参加したかったけど業務ががが..となり、Day1,2の参加となりました。

前からずっと参加したいと思っていたけど、事前にだんぜんオフライン(=現地)参加がおすすめだと聞いていたので、頑張ってチケット取りました。チケット取れたときは嬉しかった。

Day1

keynote: Dynamic Reteaming, The Art and Wisdom of Changing Teams

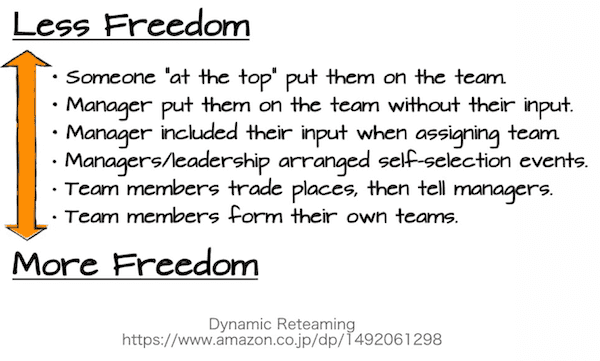

「チームは変えるな」というのがベストプラクティスとされているが、現実問題そうならないことも多い。 そして、チームに変化を加えるためにも「リチーミング」が有効になることもある。「リチーミング」は次の5つのパターンで考えると良い。

- One by One

- Grow and Split

- Merging

- Isolation

- Switching

超ざっくりですが、上のようにとても魅力的なトークでした。 いま自分のチームで、チーム分割しようとしてるので、めっちゃタイムリーな話題だした。 進めようとしている分割は「Grow and split」パターンを採用しようとしていて、狙いも発表内容と一致していて安心した。

一方、そうでなくとも、「採用や新卒メンバー受け入れ」もこのパターンだから日常的に起きていること。チームに変化をもたらすときには、できる限り「チーム主体」で進められるとよいなぁと再認識できた。

スクフェス仙台 2022で発表されていた ダイナミックリチーミングから学ぶ 不確実な状況に適応し続けるための チーム作りも理解の参考になりました。

価値提供のリードタイムを短くするための戦術としてのチーム替え「流動チーム体制」に取り組んでいたら実はLeSSでのモブプロだったお話

LINEヤフー株式会社さんでのLeSSでの取り組み。 「流動チーム体制」 = 毎スプリントにチームをダイナミックに編成しているという、個人的にはかなり難易度高そう取り組み(正直上手くワークしないのでは?と)だと感じました。

なのですが、トークを聞いていくと「もともとLeSSはずっと続けていてチームの練度が高い」ことや「オンボーディングが整っている/これまでもクールごとにチーム変更があった」こと「この案自体はチームメンバーから上がってきたもの」と、さきほどの図でいう「チーム主体で合意された」やり方だというのがとてもいい取り組みだなぁと考えを改めました。加えて退路として、「xヶ月後に振り返りをして、だめそうだったらやめよう」という合意があったのがよいなぁと思いました。こんないいチームを作っていきたい。

discordのコメントからの学びとして、大規模スクラムを取り組む上でのメトリクス(次)も学びだった。

大規模アジャイルのヘルスメトリクス〜Large-Scale Agile Health Metrics | by Toshiyuki 'Toshi' Ohtomo | Dec, 2023

よいチームをよい雰囲気を保ったままよい組織にスケールさせていくためにできること

「7年間同じチーム(3人)で、2回チーム転職した」エピソードがすごいなぁと。 チーム転職できました #チームFA宣言 #完結編 #アフターストーリー - AGILE-MONSTER.COM Continuous Teaming -2つのチーム移籍の物語- #devsumi - AGILE-MONSTER.COM**

このメンバーである @TAKAKING22 さんが、最近「マネージャー」としての振る舞いをしているというトークでした。そのうえで「自分なりのマネージャー像 = コミュニティー作り」を描いて取り組んだと。 以下、個人的な学びのメモ。

「コミュニケーションの量」って確保できてる?という問いを持った

-

ミーティングはしているけどコミュニケーションしている時間は多くない。聞いてるだけで、発言していないこともあるから

-

単純接触効果(ザイオンス効果) という考えでチームの関係を考えると良き

どうやって「コミュニケーションの量」を増やすのか、の施策としては、

- 期待しないことから始めた、マネージャーになっても関係性が変わるわけじゃない

- Weekly OST(Open Space Technology)

- 組織としての定点観測。「盛り上がらない」ことも見える化。

マネージャーとして

- 「水を運ぶ役割」

- 組織のことを考えるのは当たり前。興味を持ってもらえるように働きかけるのが大事

- うまくいってから考える

Day2

A Theory of Scrum Team Effectiveness 〜『ゾンビスクラムサバイバルガイド』の裏側にある科学〜

p.19の図がなるほど~という感じ。この図をもとにチームを観察すると発見がありそう。 チームの士気と、ステークホルダー満足度が、チームの効果性の指針になるってのも面白い。 余談でdiscordで話されていた「一般的に、PdMとPOって何が違うのか」も面白かった。

他者と働き、チームで成果を出す方法- 人との関係からみるカケハシ

他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 という書籍にあやかって、カケハシの3人(QA,Eng,EM)のエピソードが紹介されてたトークでした。

EMとして、溝が大きかったのでまずやったことが特に学びだった。

- 可逆性の高い変化を積み重ね: すぐに変化のみえるプラクティスを選んだ

- 理解されなくても説明する

- 一緒にできることはやる

- 歩みをすすめてくれるメンバーを全力で支援する

スクラムとデッドライン壊れゆくチームをつなぎとめるもの

カケハシいくおさん(元ナビタイムのVPoE)発表。

これまでの自分の経験を通しても、群を抜いて楽しかった!内容も学びがあり、discordのコメントも拾いつつ、会場とも声掛け・まきこみつつ、すごいプレゼン力だった。

「時間」「予算」「品質」「スコープ」の四天王にたいして、どう立ち向かうかという2つのチームのケーススタディ。よくあるバッドパターンは「品質」を蔑ろにすること。そうならないように、ステークホルダーとどうコミュニケーションとっていくか、スクラムチームが分解しないようにどう進めるのかという事例がわかった。

内容も濃ゆくて、学びあり、笑いありのめっちゃ楽しいトークでした。

ギャザリング

RSGTは、廊下を楽しむと良いよってアドバイスをもらっていたので、いろいろお話できてたのしかった。

前職でご一緒した iwashiさんや、nagaseさん、実は元は同じグループ会社だって知ったbayashiさん、CSM研修いただいたkiroさん。 Coaches Clinicで相談いただいた、amanoさん。 EMというロールで親近感を感じてたのしかった。おーのさん、nakoさん、sasanoさん。 他にも多くの方とお話でき、すごく刺激・学びになりました。楽しかった!

これから・今年の抱負

今年はスクフェス等どこかで登壇するぞ〜!個人的な事情で2-4月が大忙しな年になりそうなので、大阪とか仙台なぁ。 たとえばスクフェス大阪2023は、6月開催、セッション公募が5/22までだったのでちょうど良さそう。あと、自社のイベント(https://www.freee.co.jp/event/freee-tech-day-2023/)でもなにかしゃべりたい。

そのために、(当たり前だけれど)現業でアウトカムを出せるようなチームを目指してみんなで頑張るし、自分は学びを継続するんだ。学んだことを、小さく少しづつで良いからチームと挑戦していくぞー。